「恋は盲目」、「あばたもえくぼ」

恋は盲目といいます。惚れた相手なんだから疑うことはしない。どんなに怪しくても最後の最後まで信じてあげたいという気持ちや、私が相手を見損なうはずがないし自分の人物眼の失敗を認めたくないという気持ちなどが入り交じって、人は盲目状態になっていきます。

投資も同じようなことがしばしば起こります。投資している銘柄が10分の1になってもまだ保有しているのは、企業の復活を信じているからです。自分の投資判断の誤りを認めたくないからです。それは恋愛感情に近いものといえますね。

ある日の「ウォールストリートジャーナル」に次のようなコラムが載りました。

「共有オフィス賃貸を手掛けるウィーワークが警告なしに転落したわけではないことが、あからさまに露呈した。見ていて恥ずかしくなるほどだ。世界屈指の有力投資家ら――日本のソフトバンクグループやベンチャー・キャピタルのベンチマーク・キャピタルは、列車が脱線していく様子を終始スローモーションで目撃していたのだ。彼らは何カ月そして何年にもわたり放置したまま、投資引き揚げに二の足を踏むか、行動に踏み切れなかった」

世界屈指の投資家でも大失敗する

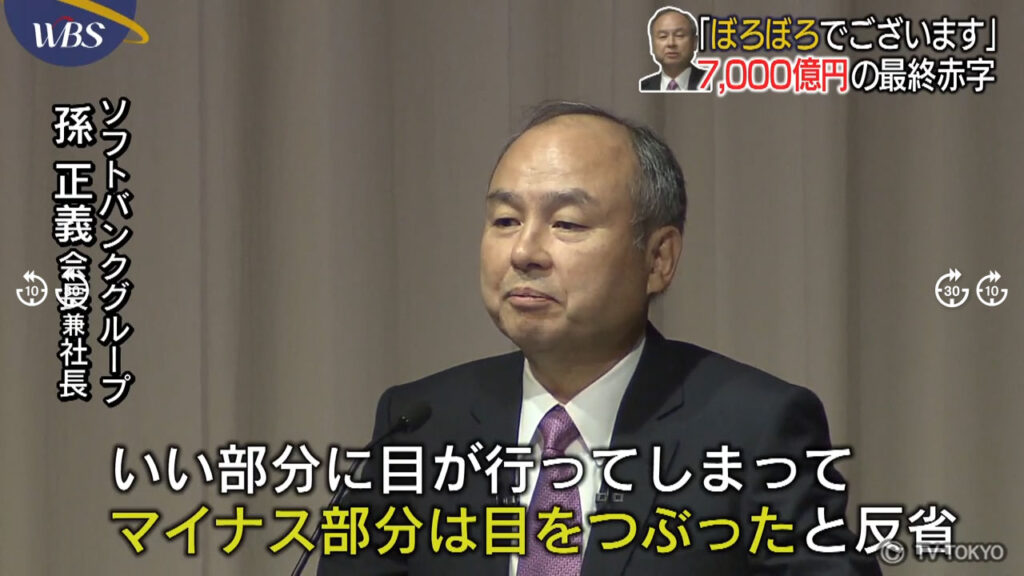

孫正義さんを始め、世界屈指の有力投資家たちでも素人判断でもわかるような投資の失敗をするのは恋は盲目だからに相違ありません。

恋愛でピンと来ない方は、プロ野球のファン心理に置き換えるとわかりやすいかもしれません。読売巨人のファンは、たとえ試合に負けても巨人が好きです。仮に20連敗しようが、弱いからファンをやめるということはしません。むしろ弱いからこそ真剣に応援するでしょう。それが「ファン」心理です。

コワーキング(CO-WORKING)という言葉を私が初めて聞いたのは2013年頃だったと思います。仙台の友人がコワーキングオフィスをオープンしたと知らせてくれたのがきっかけでした。その当時のコワーキングオフィスは家賃や事務機器などをシェアすることでコスト削減になることがウリで、起業家やフリーランサーが多く利用する場所でした。

「WeWork」の出現、一世風靡、凋落

そんなコワーキングオフィスに対する私のイメージをガラリと変えたのはアメリカ発の「WeWork」(ウィーワーク)でした。ホームページを初めてみたとき「なんてお洒落なの」「すごく機能的で快適そう」「こんな空間で働いてみたい」と思いました。

折からの働き方改革ブームにも乗って大企業も社員の働き場所として「WeWork」などのコワーキングオフィスを指定するなど、完全に市民権を得たわけです。そういう意味において「WeWork」が果たした役割は大きなものがありました。まっさきに巨額投資を決めた孫さんは凄いなぁと個人的に思っていました。

しかし、企業としてのWeWorkはたくさんの問題を抱えていたようです。当然、そのことは一般の私たちはあずかり知らないことでしたが、社員や一部のステークホルダーにとっては深刻な問題を抱える企業だったのです。

『WeWork / 470億ドル企業を崩落させた男』

『WeWork / 470億ドル企業を崩落させた男』というドキュメンタリー映画をみて、同社の内部で起きていた問題を知りました。

★『WeWork / 470億ドル企業を崩落させた男』(U-NEXT)

⇒https://video.unext.jp/title/SID0061933

「WeWork」の共同創業者のひとりアダム・ニューマン氏の映画です。1979年生まれのアダムはイスラエル生まれ。7歳から米国で暮らし始め、2008年にミゲル・マッケルビーとシェアワークスペース事業をたち上げ、2010年に「WeWork」を設立しました。

「“I=私”ではなく“We=私達”という言葉と意識を大事にし、知識、経験、富などすべてを分かち合えば、人々はもっと成功でき幸せになれる」

カルトのようにも受け取ることができそうなアダムの理念は、スタートアップ企業を立ち上げ、成功を目指す若者たちの共感を呼びました。

次世代のスティーブ・ジョブスやマーク・ザッカーバーグともてはやされたアダム・ニューマンは身長が196cmあり、イケメン。おまけに話術にも長けています。

そうした彼のカリスマ性が結果として「世界一過大評価された企業」をつくりあげてしまったのです。子どものころは重度の失読症で3年生まで読み書きができなかったニューマン。それを乗り越えてきた強みをもつ彼にはカリスマ性だけでなくセレブリティも備わっていました。だからこそ周囲が彼を過大評価してしまったのでしょう。

起ち上げ当初は順調にみえた事業なのだが、徐々に実態が暴かれていきます。

「利益は出ている」「資金は潤沢にある」「IPOは時間の問題」といった公言とは裏腹に、台所は火の車だったことが判明していきます。

内部告発も続いた。「マサさん」「アダム」と呼び合っていた孫さんとの関係も「これ以上は無理だ」と孫さんの追加出資拒否にあいます。

立場が悪化し、2019年にアダムはCEOを引責辞任させられました。今は後任者に経営を託され、経営は順調に回復しているといいます。

冷徹さと非情さを持った愛情

それにしても、創業時のYahooやアリババに投資してきた孫さんほどの目利きの達人が、利益実態の伴わない会社に何度も巨額投資してしまったのはなぜか。孫さんは「私がばかでした」と語っていますが、どこをどう見誤ったのかを知りたいものです。

孫さんほどの投資家でも「恋は盲目」になってしまうのです。いや、むしろ孫さんのようにスタートアップ段階から巨額投資をするからこそ、容易に資金を引き揚げにくいのでしょう。幸い、個人投資家が持株をすべて売却したところで企業は影響を受けません。だからこそ個人投資家は銘柄に惚れ込んで盲目になることなく、ファンダメンタルチェックを厳しくしましょう。あらかじめ定めた条件を下回れば機械的に売る(たとえ一部だけでも)といった冷徹さと非情さをもちあわせている必要があります。