自社の株価に関心がない社長はいるのか

上場企業の経営者でありながら自社の株価に関心がない人はいないはずです。しかしこだわりの強弱は確実にあります。経営者がどの程度自社の株価を意識しているかはIR活動※でわかります。一人でも多くの人に自社のことを知ってもらいたい、がんばっているところを見てもらいたいと思っているとおのずとIRは活発になります。反対に、四半期業績の発表の時くらいしかIRが出ない会社は、株価を軽視しているか本当にニュースネタがないかのどちらかで、いずれにしても投資不適格な会社といえます。

※IRとは(Investor Relations)の略で、企業が株主や投資家に対し、財務状況など投資の判断に必要な情報を提供していく活動のことをいいます。上場企業のホームページをみるとIR専用ページがあり、そこをみることで過去から現在にいたるIRの履歴が確認できます。

【発行市場】と【流通市場】

私たちがひと言で「株式市場」と呼んでいるもののなかには、「発行市場」と「流通市場」の二つがあります。

「発行市場」とは別名プライマリーマーケットとも呼ばれ、企業が投資家から資金を調達する場所です。株式を発行し投資家からお金を提供してもらうわけですが、一般的には「公募増資」という手法をとります。時々オンライン証券で株主募集のバナー広告をみますね。

投資家から調達したお金は証券会社の手数料をのぞいてすべて企業に入金されます。そのとき高株価であれば調達資金が増えます。これが「発行市場」の役割です。

一方、

「流通市場」とは別名セカンダリーマーケットとも呼ばれ、株主同士が株を売り買いしている場所で、私たちがふだん接するのはこちらです。売買のマッチングを行うときに証券会社が手数料をとりますが、それ以外のお金はすべて株主同士のやりとりですから上場企業はそれに関知しません。つまり株価が上がっても下がっても企業には直接的な影響がないのです。

つまり上場企業が経済的にメリットがあるのは「発行市場」だけなのです。

資金調達が楽になる高株価

高株価政策をとる企業が多いのはなぜか。それは次に公募増資をするとき、株価が高い方がたくさんお金が集まるからです。また株価が順調に値上がりしていれば市場での注目度もあがり株主が増えるというメリットがあります。

時々、経営者が持ち株の一部を売却して資金をつくることもあります。そのときは「流通市場」で売却しますが、高株価であればたくさんの資金がつくれますね。

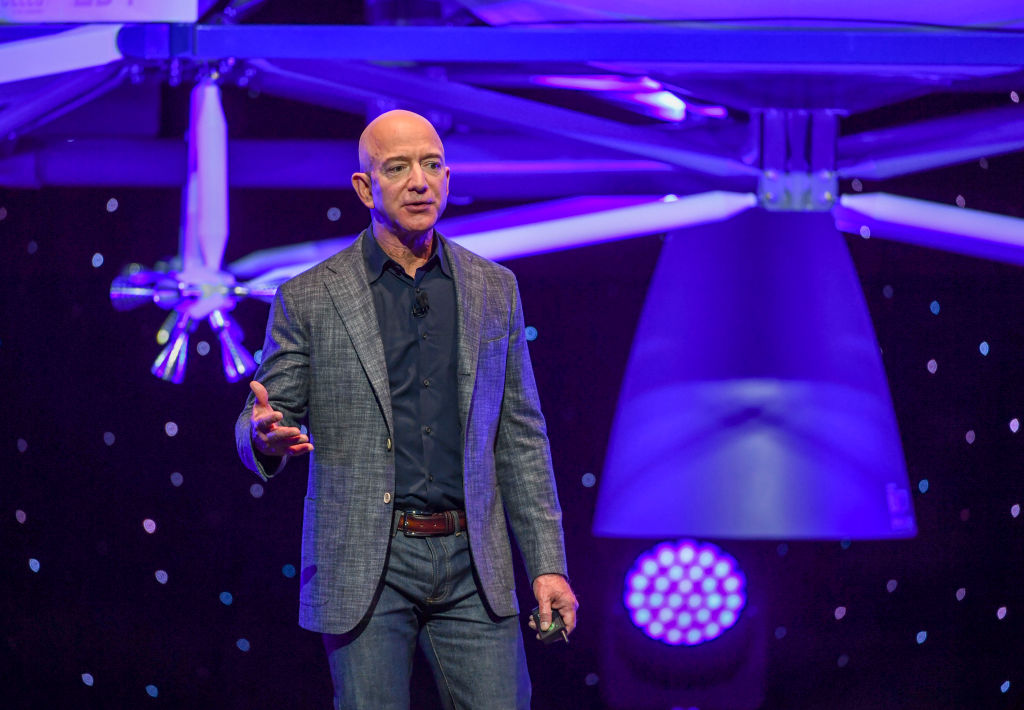

最近までAmazonのCEOだったジェフベゾスは毎年10億ドル(約1,100億円)分の持ち株を売却して宇宙会社「ブリーオリジン」の運営にあてていました。

幸いAmazon株がずっと高株価でしたので、少ない株数を手放すだけで予定の金額を集めることができていました。

人材確保にも効果的な高株価

役員や社員の報酬を現金だけでなく自社株で払っている企業も少なくありません。そうした会社にとって自社株の値段が好調に値上がりすると社員の意欲は高まります。会社の雰囲気も良くなるでしょう。

反対に自社株がまったく値上がりしなかったり値下がりしていくようなことが続くと社員の離職につながります。

つまり高株価は人材をつなぎ止める役割を果たしているわけです。

以上「二つの市場」の存在と企業が高株価政策を取る目的をこの機会に覚えておいてください。